六本木ヒルズ森タワー52階にある美術館、森アーツセンターギャラリーで気になる特別展が行われていたので行ってきた。

それは、「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」。

イケイケな町・六本木に行くのは、私にとってハードルが高かったが、図鑑でしか見たことがない古代エジプトのあれこれを、実際にこの目で見られると言うのなら行かない手は無かった。

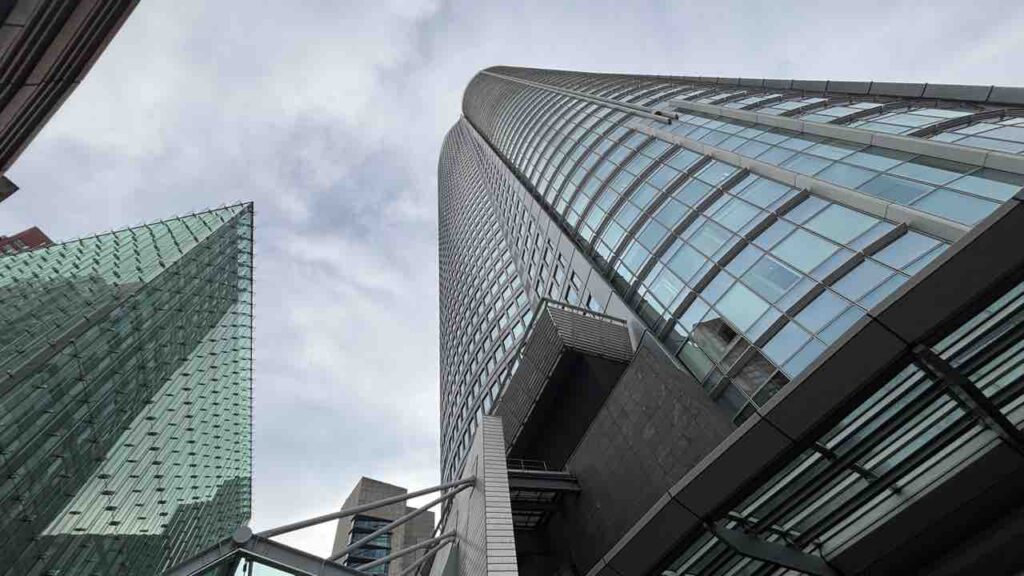

森タワーを見上げる、このビルを登った52階に古代エジプトが私を待っていると思うとワクワクが止まらない。

森アーツセンターギャラリーへ入場

入り口からチケット買ってエレベーターで52階まで行くのには、並んではいるものの15分ほど。

エジプトの他にもいくつか展示が行われているのだが、来場客の9割は古代エジプトに並んでいた。

エレベーターを降りるといよいよ各展示ごとに列に並ぶ。平日にも関わらずすごい行列。エレベーターから降りて40分くらいは並んだだろうか。

入り口まで来たら入場にあたっての注意点が説明されていよいよ古代エジプト展へ入場となる。

私は古代文明に特別詳しいわけではなく、展示物の解説ができるわけではないので、この記事では私自身が個人的に興味を持ったものを紹介する。

というより、写真を紹介して解説するだけなら家で図鑑を読んでいるのと変わらないので、せっかく「本物に海を超えて来日していただいてる」というこの機会に、実際に古代エジプト展に足を運んで、実物の空気感を感じてもらいたいので、この記事が興味のきっかけにでもなれば幸いである。

東京・六本木での展示は終わってしまったが、これから静岡県、愛知県と全国ツアーしに行くようなので、ぜひ足を運んでほしい。

印象に残ったものを紹介

まず、今回の展示物はブルックリン博物館のコレクションなのだが、ブルックリン博物館はニューヨーク市ブルックリン区にある1895年に開館した博物館。アメリカの中でも長い歴史を持っている。

1895年というと日本では明治28年、ちょうど日清戦争が終戦した年だそうだ。

ニューヨークではメトロポリタン美術館に次いで2番目に大きい規模の美術博物館で、収蔵品の150万点の中には日本の浮世絵のコレクションあるらしい。古代エジプト関連のコレクションは1200点ほどあり、そのうちおよそ150点が今回はるばる海を超え日本へやってきている。

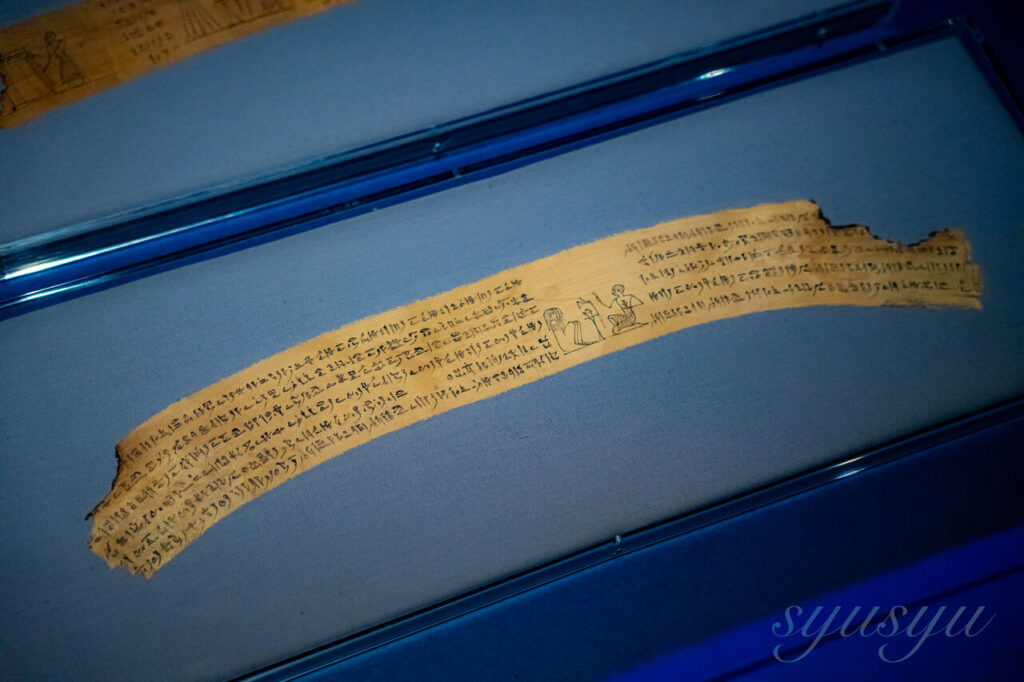

早速お目にかかれた本物のヒエログリフに興奮する。もちろん私は全く読めないのだが。

この横顔イケメンなこちらの男性、名前も身分も分かってはいないが、高貴な身分なのは確からしい。これは東京のみ展示だったそうだ。

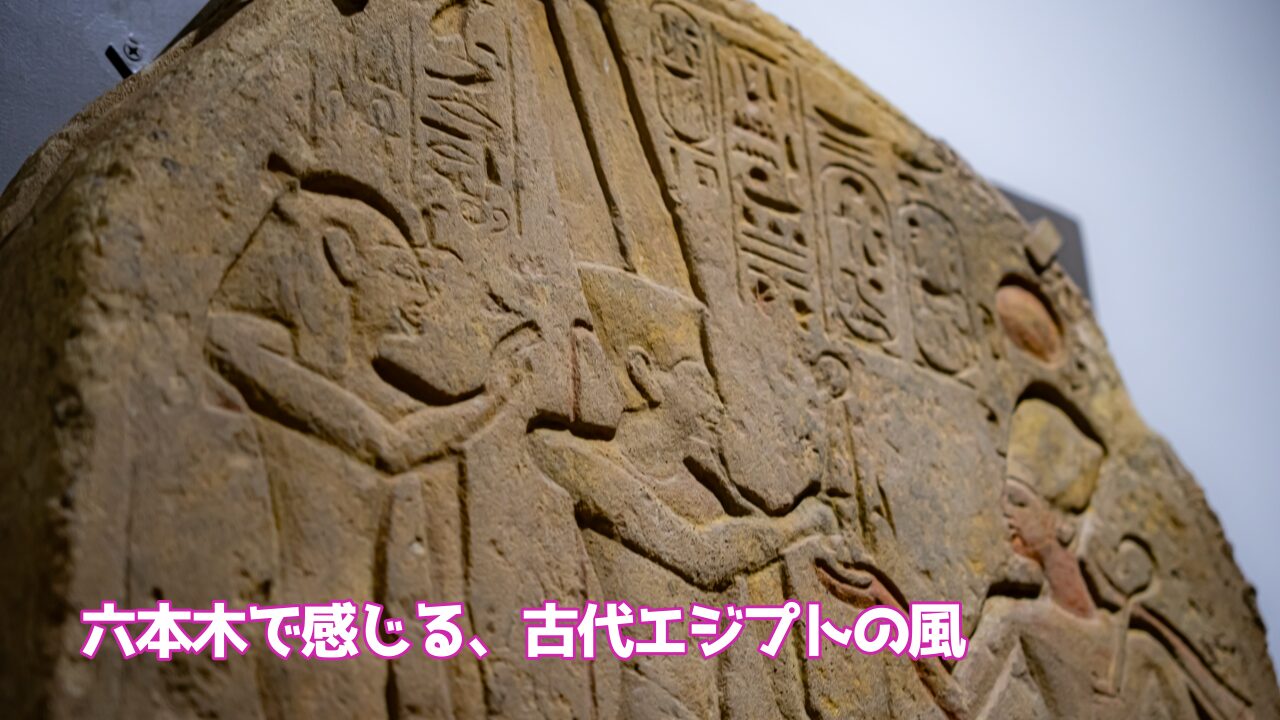

こちらのレリーフは王に鴨を捧げる召使が描かれている。

描かれている鴨はオナガガモとのこと。

オナガガモは冬に日本でも見られる鴨で、冬に水辺のある公園に行くと大体池に浮かんでいる。

こいつである。

現代でもエジプト周辺で越冬する個体群がいるらしいが、何千年も前も変わらず存在していて、その記録がこうした形で残っているのはすごいと思う。

ナイル川の沼地の光景のレリーフ。

小舟が多くの魚に囲まれていてナイルの豊かな恵みが表現されていて、ちょっとほのぼの系石板と思いきや、、、

左下に描かれているカバ。沼地に身を潜めるカバの脅威も感じさせる。

カバという生き物はおとなしそうなイメージがあるが、実際はかなり獰猛な生き物で、現代でもアフリカでの野生生物による死亡事故はライオンやワニを押さえカバが一番多いという危険生物。

当時のパピルスの小舟でうっかりカバを怒らせてしまったら命はなかっただろう。

畳敷きの和室に置いてあっても違和感ないエジプシャンローテーブル。

古代の遺物なのにビルドクオリティが高い。売ってそう。

これはセネトという古代エジプトのボードゲーム。

実際にプレイするものではなく葬送品として作られたものだが、庶民の墓からも出土していて、古代でも身分を問わずボドゲ文化があったのだと感じさせる。

椰子のサンダル、これも古代の遺物というより観光地とかに売ってそうな雰囲気。

古代の絵の下描き。

現代人が下書きした絵が数千年後に発掘され、博物館でこのように展示されてたらとても恥ずかしいと思うが、これを描いた古代エジプトも死者の世界で恥ずかしい思いをしているかもしれない。

古代エジプトの文明の遺物をみているのに、そこから感じられる人々のリアルな生き様は意外と現代とそんなに変わらないのかもと思わせる。

ハヤブサの棺はヒエログラフをそのまま立体化したかのよう。

この王の頭部の石像は、ギザの大ピラミッドを建造させたあのクフ王ではないかと言われている。

クフ王の像は実はほとんど出土しておらず、さらに大きなものはこれだけらしい。およそ40年ぶりの来日ということで注目を集めている展示のひとつ。

古代エジプト、死後の世界

古代の文明に触れるとき、やはり一番現代と違うなと思うのは死生観だろう。

もちろん古代エジプトも例外ではなく、エジプトのミイラは誰もが知っている古代エジプトの代名詞の一つと言っても過言ではないだろう。

古代エジプト展の展示の最後は、そんな古代エジプトの死生観がテーマ。

ジャッカルの像、ジャッカルとは小型のイヌ科の動物だが、古代エジプトでは死者の守護神であるアヌビス神を象徴する。

ジャッカルの像、ジャッカルとは小型のイヌ科の動物だが、古代エジプトでは死者の守護神であるアヌビス神を象徴する。

こちらは猫の像、猫は女神バステトを表す。

それにしても古代エジプトでは生物の姿をデフォルメせず、写実的に表現している。

南風のペンダント。世界最古のジョークグッズ、ではなくしつこく飛び回る様から粘り強さの象徴らしい。物は言いようである。こちらはいくらかデフォルメされているが、ハエと言われればまあわかる姿をしている。

可愛らしい見た目のカノプス壺だが、ミイラを作るときに遺体から取り出された内臓を入れるための壺である。

今回の展示のグッズに、このカノプス壺をあしらったグッズがあり、中でもカノプス壺ショルダーバッグ¥4,400はかなりの人気で一時完売するほど。運よく商品が補充されたタイミングで訪問できたので購入することができた。公式HPで紹介されているグッズ以外にもたくさんグッズが用意されていたので、お土産選びも楽しめる。

ミイラを覆う布。

ミイラといえば包帯でグルグル巻きにされているイメージだが、これは実際にミイラをグルグル巻きにしていた包帯の一部。

この展示の大トリはもちろんミイラである。

こちらはカルトナージュと言って、亜麻布とパピルスを漆喰で固めた棺のようなもの。

鮮やかな装飾が施されている。

ミイラの頭頂部って皆さん今までどうなっているか考えたことがあっただろうか。

私は全くそんなこと考えたこともなかったが、実物を目の前にしたらふと気になってしまった。

ちなみに私以外頭頂部を観察している人はいなかった。

描かれているのはフンコロガシだろうか。

フンコロガシは古代エジプトではスカラベというのだが、太陽神ケプリの化身とされている。

太陽は再生や復活の象徴なので、ミイラの装飾に描かれているのはつまりそういう願いなのだろう。

ミイラの足もとって皆さん今までどうなっているか考えたことがあっただろうか。

私は全くそんなこと考えたこともなかったが(以下略)。

頭頂部とは違ってこちらには特に装飾は無かった。

もちろん、私以外足もとを観察している人はいなかった。

最後のミイラが展示されている部屋では、古代エジプト後の呪文を再現した音声が流れており、何千年も前のエジプトの死者の世界を感じる不思議な空間になっていた。これは実際に聴いていただかないと伝わらないだろう。

もしこの記事を読んで、古代文明、古代エジプトに触れてみたくなった方はぜひ「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」に足を運んでほしい。

コメント