日本各地に旅行している私だが、実は滋賀県を訪問したことは無かった。

今回はいつもは新幹線で通過してしまう滋賀県にあえて訪問した。

米原の隣の醒ヶ井駅

滋賀県初訪問にして目的地として選んだのは醒井。

東海道線でいうと新幹線と北陸本線との乗換駅である米原の一つ手前の駅。東京駅からは約440km。

また中山道の61番目の宿場町で、日本橋からは約460kmの距離。

地名は醒井なのだが、駅名は醒ヶ井駅となる。

東海道本線という日本を代表する幹線だが、駅は田舎の駅といった感じで、ホームには木造の小さな待合室があった。エアコンはない。

そんな醒ヶ井駅から中山道の醒井宿までは、歩いて5分ほどの距離にある。

中山道の宿場町、醒井宿

爽やかな夏の風情。

昭和48年まで使用されていた醒井郵便局は大正4年に建設された洋風建築で、国の登録有形文化財に登録されている。現在では醒井宿資料館となっている。

この小さな水路が地蔵川。ここから宿場町のエリアとなる。

街道沿いには桜とサルスベリが並木になっている。

現地で話した方曰く、桜の時期の賀茂神社の高台から見える旧街道の町並みと桜並木がとてもきれいなので春の醒ヶ井にもぜひ来てほしいとのことだった。しかし桜の木がかなり古い木なので、寿命が尽きて枯れたり倒れたりする恐れもあるらしく、そんな絶景が見られるのもそう長くはないかもしれない、とも言っていた。

道端に咲いているだけのテッポウユリも絵になる。

問屋場には和傘などが展示されていた。

問屋場というのは、宿場を利用する役人や大名に人員や馬を手配し彼らの荷物を次の宿場に輸送したりといった役割を持っていた、宿場の中心的な場所。醒井宿には7件あった問屋場のうちの1件だそうで、こちらも醒井宿資料館となっている。

問屋場が当時の形で現存しているのは非常に珍しいそうで、米原市の文化財にも指定されている。

賀茂神社の入口の近くから湧いている”居醒の清水”が、地蔵川の源流。

この見た目だが、湧水量は1日あたり1.5万トンもあると言われている。

あまり大きな川ではないところに多くの湧水量があるので結構川の勢いは早かった。

醒井宿はそんな地蔵川の清流の景色とともにある。

冷蔵庫代わりとしてスイカを沈めて冷やしていた。

地蔵川の水温は年間を通して14度前後、夏でも手をいれると痛いくらいに冷えている。

地蔵川のいたる所に梅花藻の花が咲いている。

梅花藻が一番観察しやすかったのは、先程の問屋のあたりだった。

沢山の花がまとまって咲いていて、また水面のすぐのところに降りれる。

サルスベリは夏の長い間花を咲かすので百日紅という漢字を書くが、梅花藻も同じく夏中花を楽しめる。

地蔵川の水面に落ちた赤いサルスベリの花が、白い梅花藻の花にアクセントを付けている。

近江鉄道で彦根へ移動

せっかく初訪問の滋賀県なのだが、滋賀県といえば琵琶湖。そしてひこにゃん。

というわけで、彦根城にも訪問する。

醒井と彦根はあまり距離は離れていない。

東海道線で二駅の距離である。実際にはJR東海と西日本の境界駅で乗り換えが必要になる。

今回は米原駅からはあえての地元のローカル線、近江鉄道を利用する。

JRだったら彦根駅は米原の一つ大阪側だが、近江鉄道だと3駅をゆっくりと走る。

自動券売機も自動改札もないローカル線なので、窓口で切符を買う必要があるのだが、窓口氏に「JRのほうが安くて早いけど本当に大丈夫?」と念を押された。

彦根の駅からはすでに彦根城の姿が見えている。

街の雰囲気がいかにも地方という感じで旅している感が出てくる。

彦根城の琵琶湖の絶景

彦根駅から彦根城の入口までは1km、駅前から御城まで伸びているその名も”駅前お城通り”を歩いて15分ほどの距離。

石垣は草木が茂っていて古代遺跡のような雰囲気。

入口の手前には馬屋跡があり、藩主の馬などが管理されていた。奥に映る馬は模型だがその雰囲気がよく分かると思う。

近世城郭に残る馬屋としては他に例がないらしいとても貴重なもので、国の重要文化財に指定されている。

もちろんただ馬を繋いでおくだけの施設ではなく馬が生活をするスペースになるのだが、いろいろな工夫がわかるように展示されているので、もし訪れたらチェックしてほしい。

入口付近には登り石垣という珍しい石垣が残っている。

登り石垣は山麓から山頂方面に縦方向に作られた石垣で、山腹を横方向に移動されないようにするもの。彦根城には登り石垣が5箇所もあるらしい。

全くの予習不足だったのだが、彦根城ってこんなに山登りの城だったのね。

急な階段が一段落すると、左右対称のデザインになっている天秤櫓に出る。橋の下を通り、すぐまた急な階段を遠回りさせられながら登るとすぐこの橋にアクセスできる。

要塞なのでまっすぐ行かせてくれない。

長い階段を登って息を切らしながらぐるりとまわりながら天秤櫓まで行くと琵琶湖の絶景が見えてくる。

もし城攻めの兵だったらここに来るまでに何度も撃たれている。彦根城は関ケ原の戦いの後、大阪城の豊臣家を牽制するために徳川家により建てられた城なので、実戦を想定して設計されているのがよくわかる。

厠の立て札は厠跡ではなく、現役の公衆トイレだった。紛らわしい。

城下を見下ろす時の鐘、今でも1日に5回鳴らされており、環境庁の「日本の音風景百選」にもなっている。

今は城から弓やら鉄砲やらを撃たれる心配はないのでゆっくりと登っていく。

古い桜の木が生えていた。

きっと当時の彦根藩の人々もこの桜の花を楽しんだのかもしれない。

彦根の街に降り立っても意外と見かけなかったひこにゃんだが、彦根城ではその姿を拝むことができる。

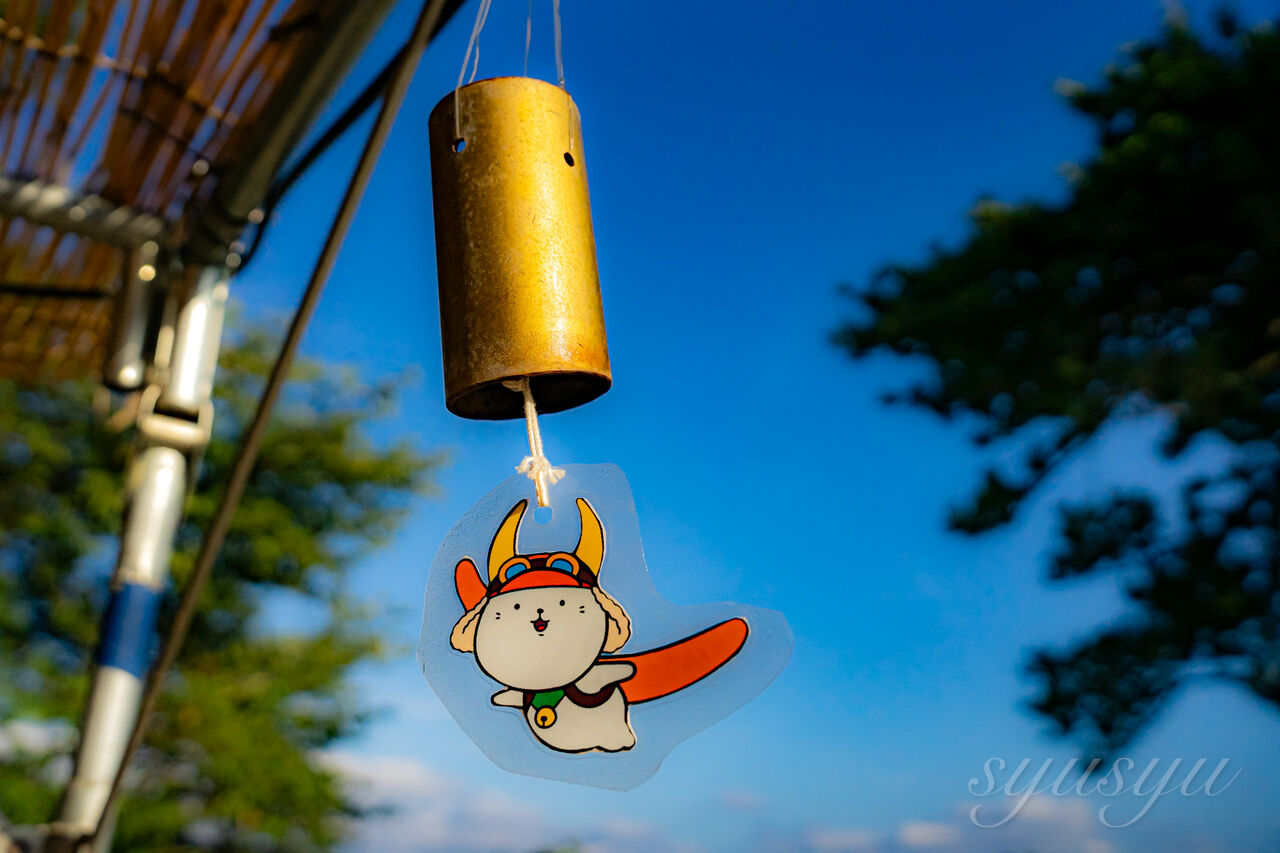

ミストが出ている休憩場にはひこにゃん提灯とひこにゃん風鈴が涼しげな雰囲気を演出している。

天守の中にも守りの工夫がなされているのだが、戦う必要のない現代では何と言っても目玉は琵琶湖の絶景。急な階段を登っていくだけの価値がある絶景である。

ゆっくりと琵琶湖の絶景を眺めるなら天守の先にある西の丸三重櫓がオススメ、というのも天守よりも人が少ない。

城に行くとだいたい急な階段を登ることになる。

だがその梯子のような急階段を登るとやはり琵琶湖の絶景。

琵琶湖に浮かぶ軍艦のような島は「多景島」。見る角度によって見え方が変わるらしい。

島そのものがお寺になっている。いつかは琵琶湖の島々をまわるクルーズにも行ってみたい。

日本のマチュピチュというと兵庫の竹田城が有名だが、この黒門山道から石垣を眺めながら降りる景色もマチュピチュ感あるように思うのは私だけだろうか?

この森に覆われて、石垣にも草や苔が生えている雰囲気が古代遺跡のような趣がある。

一番奥の石垣が天守のある本丸の石垣なはず。

山道を降りてお掘りに登る石垣のこのような古代遺跡感がある。

この先には玄宮園という庭園があるのだが、最終入場時刻には間に合わなかったので訪問できなかった。ちなみに彦根城の入場料に玄宮園もセットになっているのだが、窓口でチケットを買う時点で「今からだとお城の先の庭園には間に合わないと思いますが大丈夫ですか?」と事前に確認してくれた。

なんだかんだでじっくり1時間半は彦根城に滞在していたのだが、庭園まで回っていたら2時間はかかっていたかもしれない。

彦根城、あまりきれいにしすぎていないというのが、”観光地のお城”ではなく、歴史を感じるリアルさがあって良かった。

YouTube・旅行先で集める環境音シリーズ

旅行先で集める環境音シリーズ。

醒井宿を流れる地蔵川のせせらぎ、川に染み入る蝉の声。

夏の暑い季節だけど気持ちは涼しげな醒井の雰囲気をお楽しみください。

収録機材

・録音:ZOOM H1essential

・動画:Sony α7ii

・画像:Sony α7ii

コメント