仕事が忙しく普段は弾丸旅行ばかりしている私だが、今回は珍しく連休を取れたので九州へのんびりと旅に出た。

閻魔様に歓迎されて恐怖の地獄行きバスツアー

JR別府駅の東口側から海に向かって歩いていく。

海沿いに大通りがあって、別府タワーがある。

名古屋テレビ塔、通天閣に続いて日本で3本目の高層タワーで、その後建てられたさっぽろテレビ塔、東京タワー、博多ポートタワーと合わせてタワー6兄弟と言われている。全て内藤多仲という建築家によって建てられたもの。

高さは100mで、兄弟の中では博多ポートタワーとともにいちばん背が低い。

そんな別府タワーの近くにある亀の井バスの北浜バスセンターから地獄への旅が始まる。駅からは10分ほどの距離。

ちなみにJR別府駅からの乗車もできる。

路線バスでも地獄めぐりはできるのだが、ここはやはり1日2便出ている定期観光バスで巡るのをおすすめしたい。

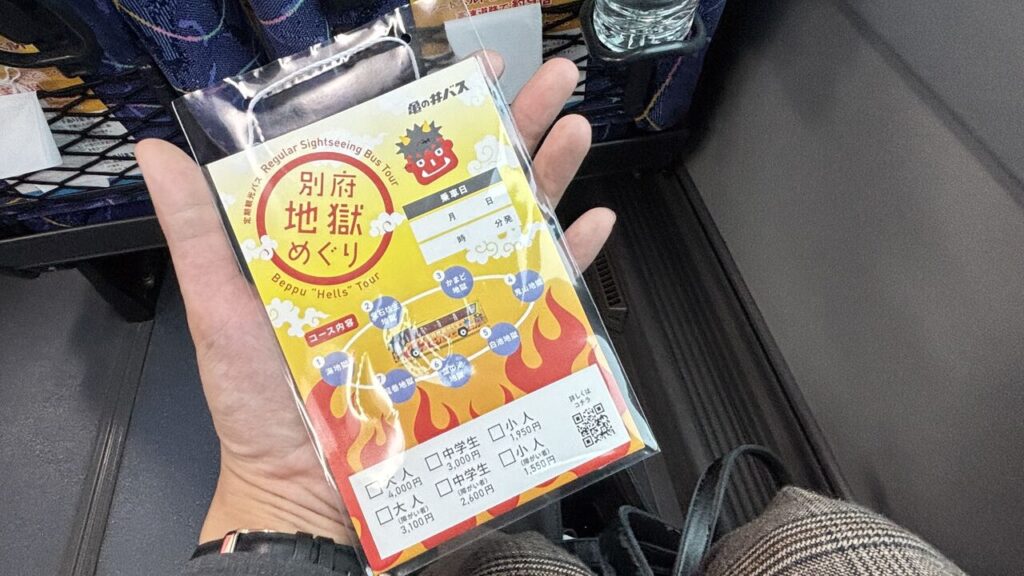

これが地獄めぐりの乗車券。

片道切符ではないことを祈って地獄行きのバスに乗車した。

各座席に首掛けホルダーがあるので、それにこの切符を入れてツアー中は首から掛けておく事で各地獄へ入場できる。

ツアーは、鬼のデザインの派手なバスで回ることになる。

バスに乗り込むと閻魔様がWelcome to Hell!と迎えてくれる。

閻魔大王に歓迎される体験ができる場所というのは少ないのではないだろうか。

この亀の井バスの地獄めぐりバスは実はかなり歴史があるバスツアーで、昭和3年から運行されている。今でこそ日本全国で見られる女性バスガイドも、このバスツアーが発祥となる。

当時は音響機器はなく地声でガイドしていたのだが、そんな環境でもわかりやすいように七五調で案内されていた。

戦前はまだ交通量も多くなく、ガイドの七五調に運転士はクラクションで合いの手を入れていたのだとか。

現在では、当時の七五調の案内も再現しつつ、ガイドさんの軽快なトークと共に様々な地獄に案内してくれる。

鉄輪温泉の地獄

まず最初に向かうは別府の温泉の中でも特に有名な鉄輪(かんなわ)温泉。別府の温泉のイメージとして、至る所から湯けむりが上がっている光景が思い浮かばれると思うが、あれは鉄輪温泉の光景である。

海地獄は海のように真っ青な地獄。

池では温泉の熱を使って熱帯の植物、オオオニバスや熱帯睡蓮が育てられている。

20kgくらいまでの耐荷重があり、毎年夏に子供をオオオニバスの葉の上に乗せるイベントがあるようだ。

先日訪れた埼玉のオニバスは日本の在来種だが、オオオニバスは南米アマゾン川が原産の睡蓮。

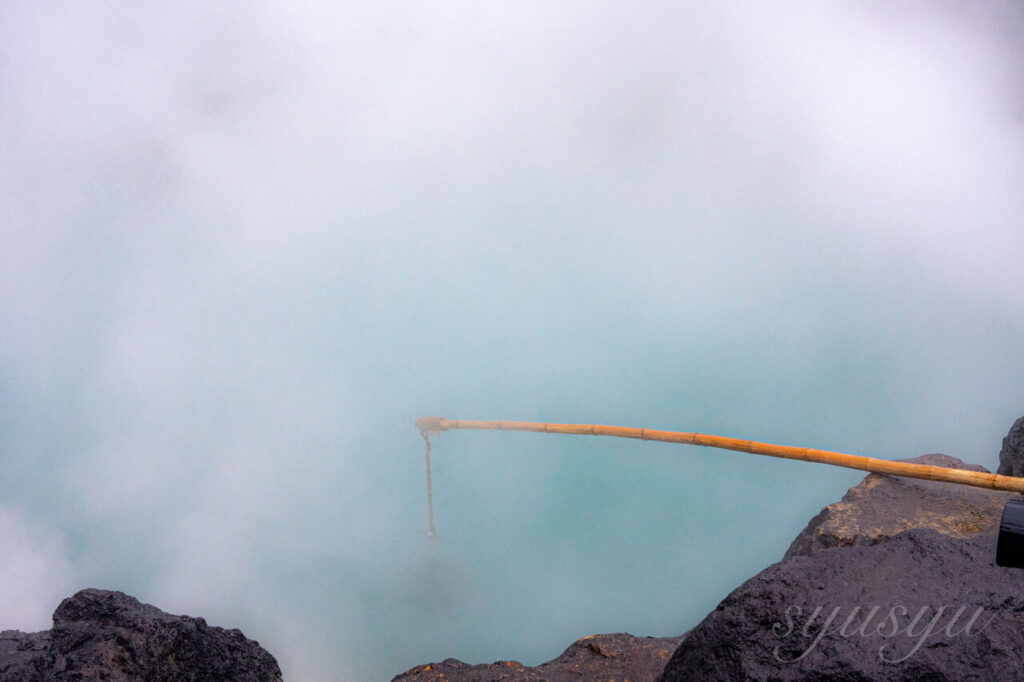

本当に海のように真っ青。硫酸鉄による色らしい。

こちらの竿の先では温泉卵が作られている。

かなり湯けむりが立ち上っていて真っ白な写真になっているが、これは雨が降っているために湯けむりが普段よりかなり多いとの事。

地獄は天候によって表情を変える。

地獄めぐりに加盟している鬼石坊主地獄は海地獄のすぐ隣りにある。

あまりにも雨足が強く水量が多くなっているためなのか、シャバシャバしてしまってあまり坊主感がなかったのが残念。

この写真は何枚も連写しまくってやっとそれっぽく写ったかなという奇跡の一枚である。

ちなみに天然坊主地獄には屋根がついている泥火山もあったので、もしかしたらある程度雨が降っても坊主感ある光景を見えるかもしれない。

かまど地獄は鬼によって釜茹でにされる地獄なのかと思いきや、八幡竈門神社の大祭に、地獄の噴気で御供飯を炊いていたのが由来。ちなみに八幡竈門神社は鬼滅の刃の聖地らしい。

1丁目から6丁目まで様々な地獄が沸いている。

すぐ隣に湧いてる温泉なのにこんなに色が違うお湯が湧いているのが別府の温泉のすごいところ。

鬼山地獄はかまど地獄から道路を挟んで向かい側にある地獄。

99度の温泉が湧き出ている、というより吹き出ているというくらい勢いのある地獄。

この地獄は別名ワニ地獄と言われていて、温泉熱を利用して日本で初めてワニの飼育を始めた場所。

初代のワニの剥製。

なんと世界一大きいワニになるそうだ。

どれくらいでかいかというと、5メートルにギリ届かないくらいのサイズ。

5メートルというのがどれくらいのサイズ感かというと、現在の軽自動車の規格で、車長は最大3.4メートルと定められてるので、軽自動車より長いと思っていただくとイメージしやすいだろうか。

写真を撮ろうとして柵の中にスマホなんかを入れるとワニに襲われるので注意。

想像してた以上にワニとの距離が近い。

我々が歩いているすぐ足元に巨大なワニが潜んでいる。

向こう側にいるワニを撮ろうとしても、気づかずに下にいたワニに飛びつかれるかもしれない。

そしてワニの密度も想像以上だった。

温泉熱で温かいからなのか、みんな生き生きしてる。

この子たちは年がら年中温泉に浸かって生きていると考えると、とんでもなく贅沢なワニ生である。

ツアー客の中にはだいたいいつもワニが”手足のついたカバン”に見える人がいるらしいが、ここのワニはワニ革のために養殖されているわけではないので安心して欲しい。

鉄輪温泉で最後に訪れるのが白池地獄。

その名の通り池が白いのだが、湧き出るまでは透明な湯が、外気に触れ温度が下がることでこの色になる。

お隣鬼山地獄では温泉を使ってワニを飼育していたが、こちらは熱帯魚を飼育している。

世界最大の淡水魚、ピラルクの大水槽がある。

「このガラスは拡大鏡ではありません」という注釈があるが、きっとあまりに巨大すぎて信じられない人がいたのだろう。

少し離れた地獄

ここまで海地獄、坊主地獄、かまど地獄、鬼山地獄、白池地獄の5つの地獄を回ったが、残る2つの地獄ha

鉄輪温泉エリアの5つの地獄からは少し離れた場所にある。

熱血と書かれているが、今まで巡ってきた地獄の中で一番温度が低く、78度とのこと。

この赤は酸化鉄、酸化マグネシウムによる色。

熱いから立ち入るなと案内している、実は心優しい赤鬼。

池の奥側は高台になっていて上から血の池を望むことができる。

最後に訪れるのは竜巻地獄。いわゆる間欠泉である。

屋根付きの観覧席になっており、雨に濡れずに温泉が噴き上がる様子を見学できる。

実はこの間欠泉は昔より勢いが弱くなっているらしく、また噴き上がる感覚も長くなってしまったらしい。

間欠泉が石で覆われているのは、安全上の理由。

すぐ隣の血の池地獄は一番温度が低い地獄だったが、竜巻地獄は一番温度が高い地獄。

地中で熱と圧力を受けているので、100度を超える熱湯が噴き上がっており、風でお客さんにかかると大惨事になってしまうので覆いをつけているそうだ。

竜巻地獄の裏の山にはヤシの木が生えていて南国の雰囲気だった。

竜巻地獄を後にしたらバスに乗って、無事に北浜バスセンター、別府駅へ向かい現世に生還となる。

別府とお別れ

別府駅にあるこの像、駅前の像というば有名な戦国武将とかそういうのが多いのだが、この人は油屋熊八さんと言って、別府を今日のような観光地に発展させた人であり、地獄めぐりのバスの亀の井バスの創業者でもある。

きっと関西でいうところの阪急電車の小林一三先生のような存在なのだろう。

山は富士、海は瀬戸内、湯は別府。

熊八さんがつけた別府を観光地化する時のキャッチフレーズ。

今回の旅では行きの飛行機で、富士山も瀬戸内海を見れて、別府の温泉に訪れているので一回ですべてを制覇してしまった事になる。

別府から特急ソニックに乗るのだが、時間がまだあったので駅ナカにある「豊後茶屋」で大分グルメを食べて時間を潰す。

とり天はたくさん食べたので、団子汁と鶏飯のセット。

やせうまという小麦粉を練った麺のようなものにきな粉をまぶし、黒蜜をかけて食べる大分スイーツを追加注文。

この後は福岡県北九州市の新門司港から東京九州フェリーで関東に向かうのだが、その前に門司港レトの夜景を見に行く。

Part5へ続く。

コメント