連休は取れないけど、1日の休みで旅行気分を楽しみたいあなたにオススメ!小さな旅シリーズ。

埼玉県といえば”なにもない場所”と言われがちだが、今回はそんな埼玉県の北部にある渡良瀬遊水地を中心に1日観光してきた。

渡良瀬遊水地は埼玉県のほか群馬、栃木にもまたがっているので若干埼玉から脱出するがそこはご了承願いたい。

夏の水辺の花、ホテイアオイとオニバス

まず立ち寄ったのは道の駅「童謡のふる里おおとね」。東北道羽生ICから大体15分ほどの場所で、利根川のすぐ手前に位置する。

もともと目的地として寄ったのではなく、たまたま道の駅があったので少し休憩にと寄った場所だったのだが、車から降りると駐車場の向こうに薄紫の花が咲き乱れている景色が目に飛び込んできた。

ホテイアオイの花園と呼ばれている場所。

道の駅の周辺の休耕田の活用してホテイアオイを育てているらしい。

道の駅の農産物直売所ではホテイアオイの販売もされていた。

ホテイアオイは6月半ばごろから開花し、9月頃まで花を咲かすが、一番のピークは8月になる。

開花情報は加須市のホームページで確認できる。

思わぬ花スポットを発見した道の駅を後にして、次に向かったのは当初第一目的地だったオニバス自生地。道の駅童謡のふる里おおとねからは車で5分の距離。

オニバス駐車場は特に区画が引かれているわけではない空き地といった感じ。

それなりに広さはあったのであまり気にせず駐められた。

駐車場の近くの水路自体が一応自生地らしいが、まだここには花の姿はない。

この自生地では一度は埋め立てによってオニバスが姿を消したそうだが、水路の改修工事の際に種子が掘り返されたことによって再び花を咲かすようになったという。

オニの名の通り、巨大なトゲトゲの葉が水面を覆っている。

オニバスの花は、そんな巨大な葉を突き破って咲く。

蕾もトゲトゲ。

熱帯感ある毒々しい見た目だが、れっきとした日本の在来種である。埋め立てなどのほか、アメリカザリガニなどの食害によっても姿を減らしている。

生態系の絶妙なバランスの上で花を咲かしているらしい。

葉に覆われた水面の僅かな隙間にオタマジャクシが息継ぎをしに上がってくる。

普通の睡蓮と同じく、花は午前中に咲きお昼ごろには閉じてしまうので早い時間の訪問がおすすめ。

花の時期にはボランティアのガイドの方がいて案内もしていた。

渡良瀬のコウノトリ

コウノトリといえば兵庫県の豊岡を思い起こす方も多いと思うが、日本各地で野生復帰のプロジェクトが進められているほか、コウノトリ自身の行動範囲がかなり広いので豊岡から飛び立ったコウノトリが日本各地、さらには海を超えて確認されている。

群馬、栃木、埼玉にまたがる渡良瀬遊水地はコウノトリが自然繁殖しているスポットの一つ。

渡良瀬遊水地の周辺は田んぼの風景。

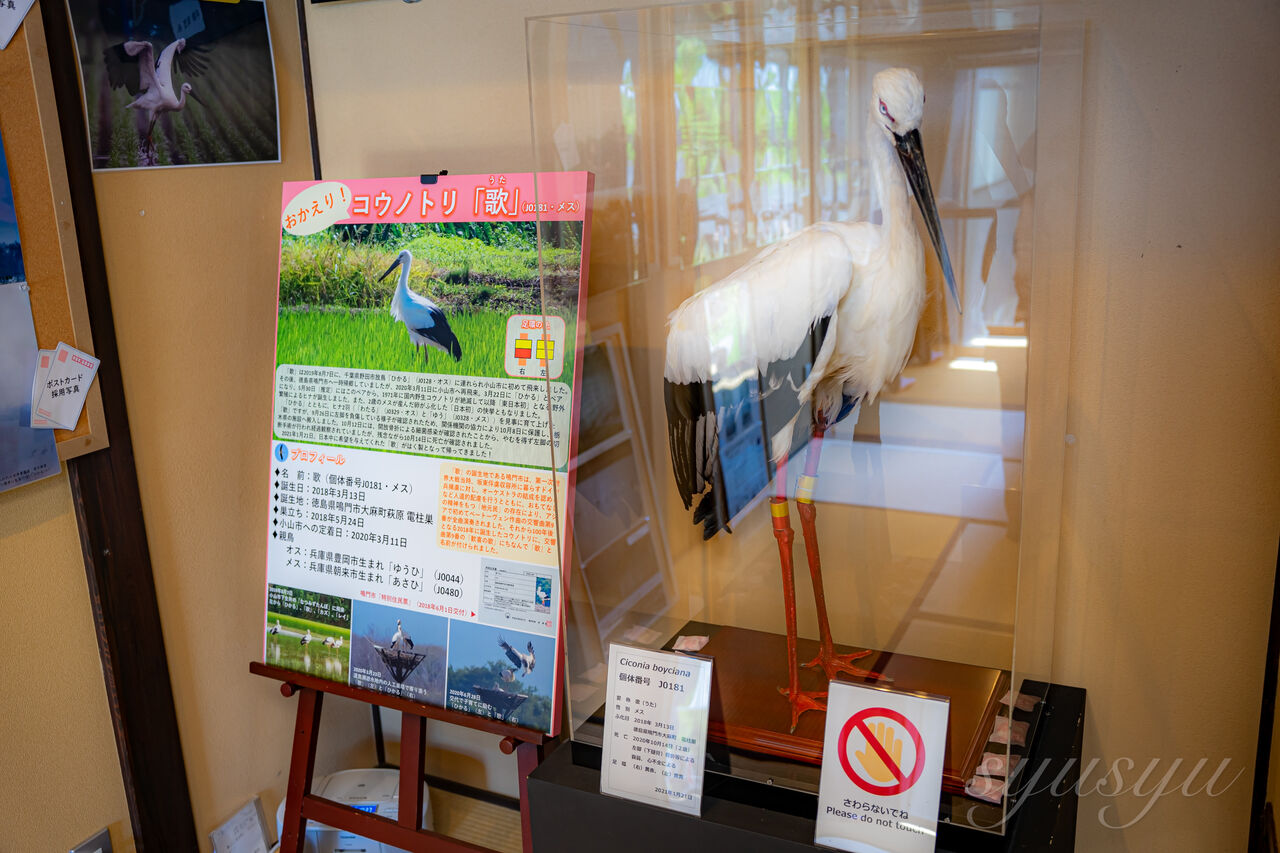

栃木県側にはコウノトリ交流館がある。

最初に渡良瀬にやってきたコウノトリの「歌」。怪我による細菌感染で亡くなってしまった。

コウノトリの巣のレプリカ。

松などの木の上に高い場所に営巣するほか、現代では人工巣塔や電柱の上にも巣を作る。

交流館から少し歩いて遊水池までやってきた。

夏は草の丈が高くなるのでコウノトリの観察にはあまり適さないようだ。

それでもたまたま電柱の上に居たりと姿を見せることもあるらしいが、この日姿を見ることはなかった。

遊水地内の人工巣塔。まだここしか使われていないようだが、近辺にはいたるところに巣塔がある。

いつかの未来ではあちこちの巣塔で子育てするコウノトリたちが見えるようになってほしいところ。

人工巣塔を見学したあと車を走らせていたら、田んぼの中に鎮守の森に覆われた神社があるというなんとも夏らしい風景を見つけた。鎮守の森からは遠くからでも聞こえるくらいの鳥の大合唱が聞こえた。

群馬、栃木、埼玉の三県境

栃木県から群馬県板倉町の標識を見る。その奥にはすぐに埼玉県加須市が見えている。

埼玉県加須市に入ったらすぐに道の駅かぞわたらせがある。

三県境にも数台車が駐められるが、道の駅からも歩いて10分ほど。

三県境というのはその名の通り3つの県が交わる地点のことなのだが、普通は山の尾根や河川にあったりする。群馬、栃木、埼玉の三県境は平地に存在していて、これは全国で唯一と言われている。

3歩で歩いて3つの県を渡るのはここでしか体験できない。

まさに県境が交わっている場所。

記念スタンプがあるがスタンプ用紙のようなものはないので、ノートなどを持参したい。

道の駅では、埼玉県の銘菓、御家宝を乗せたごかぼうソフトが名物。

ちなみに午前中に訪れたオニバス自生地からは車で5分ほどの場所。

海なし県の水族館、さいたま水族館

最後に訪れたのはさいたま水族館。

もちろん埼玉は海なし県なので、淡水水族館である。

割と最近展示が始まったコツメカワウソ。もともと狭山の智光山動物園で生まれた子たち。

池には鯉やソウギョが泳いでいる。

池の鯉たちには餌をあげられる。人が来ると餌がもらえるとわかっているので皆よってくる。

キャビアが採れるチョウザメ。

でかい。チョウザメという名前だが、いわゆるサメやエイなどの軟骨魚類ではなく普通の魚と同じ硬骨魚類。

おヒゲが生えているので、川底にいる生物を餌にする魚なのがわかる。

人馴れしているのか平気で寄ってくる。

結構間抜けな顔している。

コメットのようだがヒレナガニシキゴイ。実は埼玉県で誕生した鯉。

昭和52年、当時皇太子だった上皇陛下が埼玉県水産研究所に視察に来た際に、「インドネシアにいるヒレナガゴイと錦鯉を交配してみては」と提言したのをきっかけに誕生した。

館内の展示は埼玉県内を流れる荒川、利根川にゆかりのある魚が中心になっている。

ナマズ。午前中に訪れたオニバスを咲かす環境にはこういったザリガニなどを食べる肉食魚の存在が不可欠らしい。

蒲焼にして美味しいうなぎ。

ムサシトミヨは埼玉県の熊谷にしか生息していない超レア魚。

埼玉県の魚に指定されている。

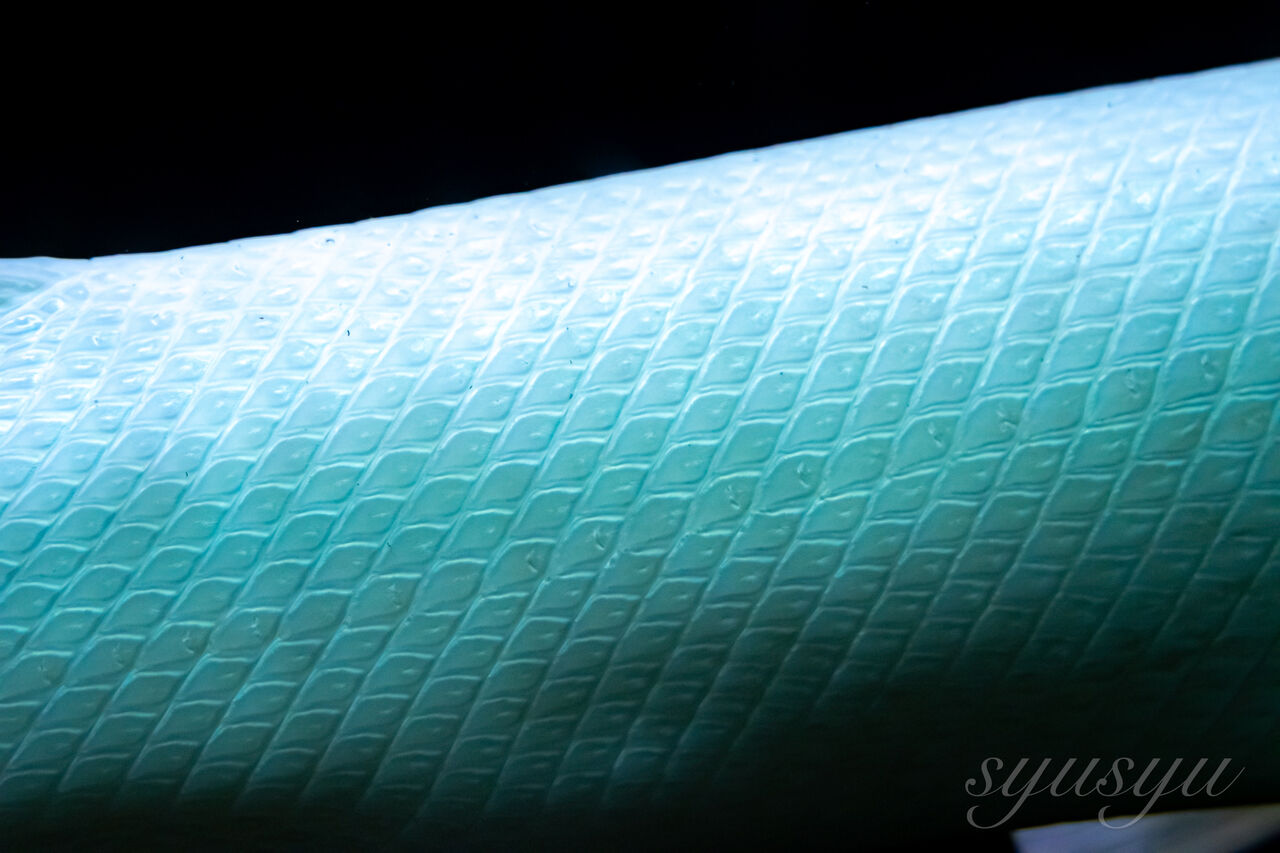

アルビノのアリゲーターガー。まるで白蛇のような神々しい姿。

あまりの美しさに鱗アップで撮った。

埼玉(と若干の栃木と群馬)をしっかり1日満喫した渡良瀬の旅はここで終了である。

意外と知られてない埼玉・栃木・群馬の魅力を少しお伝えできていれば幸いである。

コメント